お薬手帳を活用しよう

処方せんを持って薬局に行くと、薬剤師から「お薬手帳をおもちですか」と聞かれることがあります。

この手帳は、患者が安全に薬を服用するために、また、健康管理にも役立つ便利なものです。

お薬手帳ってどんなもの?

調剤履歴をまとめたものがお薬手帳

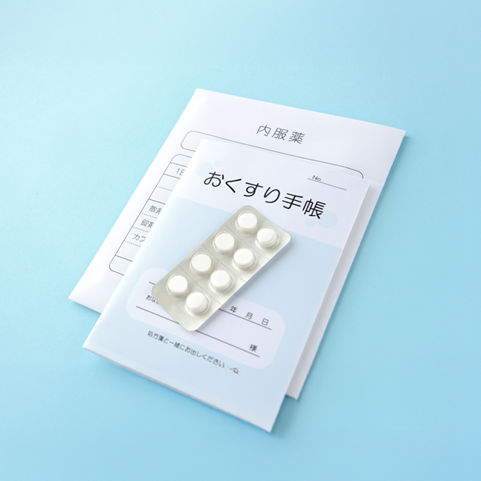

処方せんをもとに調剤した薬について、薬剤師が小さな冊子に、薬の名前や服用量・回数などの記録を残してくれる(シール貼付の場合もあり)のが「お薬手帳」です。

薬局窓口では、処方せんと一緒に手帳を提出しましょう(手元に手帳がなければ、原則として無料でもらうことができます。)

薬の重複や副作用などを防げる

安全に服用できるよう薬剤師がチェックできる

お薬手帳があれば、薬剤師は「複数の医療機関から同じ薬が処方されていないか」などのチェックができるので、患者はより安全に服用することができます。

また、災害や引っ越しなどによって、かかりつけ医で診療を受けられない場合にも、以前使っていた薬がわかります。